ChatGPTで読み解く不動産の歴史1

生成 AIの代表格として注目されている「 ChatGPT」。近年、弊社でもさまざまな業務シーンで活用の機会が増えてきました。

そこで今回は、「 ChatGPTの力」と題し、実際に AIにテーマを与えたうえで、どのような記事が生成されるのかを試してみました。人と AIの協働によって生まれた新しい形の情報発信です。

時代とともに、見直し・変化すべきものは必ず存在します。今号では、そんな“変わるべきもの”の一つとして、不動産制度の歴史にも目を向けてみました。

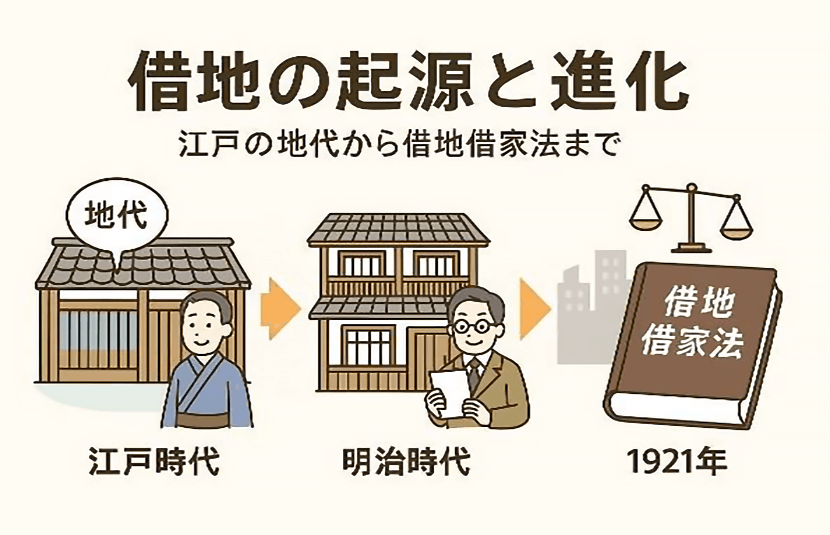

借地の起源と進化 ~江戸の地代から借地借家法まで~

江戸時代

江戸時代には、武士・町人などが長屋形式で土地を借りて住むことが一般的でした。

この時代の借地は、口約束や慣習に基づく非公式な取り決めが多く、地代の支払いが続いていれば居住が黙認される形でした。

明治時代

明治以降の近代化により、土地所有権や契約制度が整備され、借地にも法的な根拠が求められるようになります。

~現代

そして 1921年(大正 10年)に旧借地法が制定され、借地権が明文化されました。

この法律は借地人保護の色が強く、長期の契約継続が可能でした。

さらに 1992年には借地借家法(新法)が成立し、更新や契約期間のバランスを取りつつ、地主・借地人双方の権利義務がより明確化されました。

旧借地法は、大正 10年(1921年) 8月1日の制定以降、わずかな改正を経て現在も存続しています。

時代背景が大きく異なる中、現代の価値観や司法の考え方とそぐわない点も多く、実務上は調整に多くの手間を要する場面も見られます。

こうした“未来永劫”に続く可能性のある複雑な権利関係を、果たしてそのまま次世代へ引き継ぐべきかどうか。一度、ご家族とともに話し合う時間を持ってみてはいかがでしょうか。(宮島 withGPT)

ニュースレター

最新記事

ニュースレターカテゴリ

不動産コンサルティング

不動産管理

ニュースレター最新5記事

地主・家主の皆様、

税理士・公認会計士の皆様のために、

私たちができること

弊社では、専門スタッフがお客様のニーズにお応えし、

適切なご提案とお手伝いをいたします。

貸宅地企画提案書

を作成致します

弊社は、地主・家主の貸宅地に関する問題を調査分析し、適切な対策をたてる為の企画提案書を作成しています。

- 地主・家主の皆様へ

資産税の

お手伝いを致します

税理士・公認会計士の皆様が相続税の申告をされる時や、顧問先に相続税の納税・節税などのご提案される時に、資産税のお手伝いを致します。

- 税理士・公認会計士の皆様へ